Primary tabs

L’héritage franco-néo-zélandais de Joseph Libeau célébré

Ce vendredi 19 septembre 2025, l’hymne national néo-zélandais, a résonné dans le bureau du maire. Caroline Campodarve, première adjointe au maire déléguée à la culture, a accueilli une délégation exceptionnelle – les descendants de Joseph Libeau, pionnier de l’aventure française en Océanie.

Akaroa, un morceau de France en Nouvelle-Zélande

Ce vendredi 19 septembre 2025, les murs du bureau du maire ont vibré aux sons de l’hymne national néo-zélandais, God Defend New Zealand. À l’initiative de cette cérémonie symbolique : Caroline Campodarve, première adjointe au maire déléguée à la culture, qui a accueilli une délégation exceptionnelle – les descendants de Joseph Libeau, pionnier de l’aventure française en Océanie.

Parti en 1840 à bord du Comte de Paris, Joseph Libeau faisait partie de ces colons normands et charentais qui, sous l’impulsion de Jean-François Langlois, tentèrent d’établir une présence française durable à Akaroa, sur la péninsule de Banks (Île du Sud). Aujourd’hui encore, cette ville portuaire, surnommée « la plus française de Nouvelle-Zélande », conserve les traces de cette épopée : noms de rues, architecture, et une communauté de descendants fiers de leurs racines biculturelles.

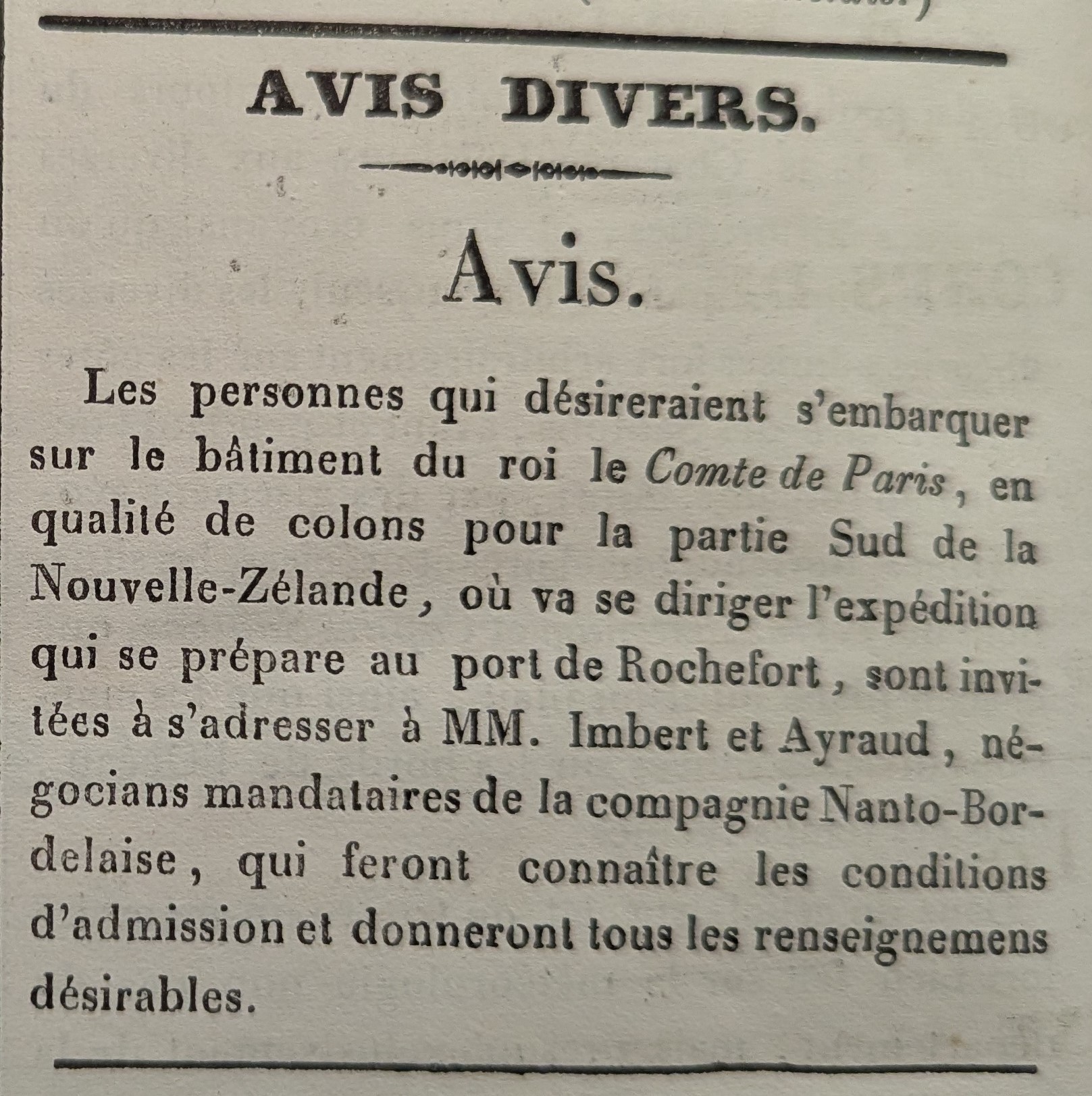

Extrait du Journal Les Tablettes, vendredi 27 décembre 1839

"Les personnes qui souhaiteraient s’embarquer sur le bâtiment du roi le Comte de Paris, en qualité de colons pour la partie sud de la Nouvelle-Zélande, où va se diriger l’expédition qui se prépare au port de Rochefort, sont invitées à s’adresser à MM. Imbert et Ayraud, négociants mandataires de la compagnie Nanto-Bordelaise, qui feront connaître les conditions d’admission et donneront tous les renseignements désirables"

The Libeau Descendants Inc. : un pont entre deux continents

Fondée en 1994, cette association basée à Canterbury fédère près de 3 500 descendants en Nouvelle-Zélande (dont une trentaine en France). Présidée par Heather Libeau-Dow, elle perpétue la mémoire de ces familles parties de Rochefort, Nantes ou Bordeaux pour s’installer à l’autre bout du monde.

Site de Libeau Family in New Zealand

1840 : quand la France rêvait d’une Nouvelle-Zélande française

Contexte : Au début du XIXᵉ siècle, l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande, peu peuplée (3 000 à 4 000 Māoris), attise les convoitises. Les Britanniques dominent déjà l’Île du Nord, et une course à la colonisation s’engage.

Jean-François Langlois (1808–1887) : le visionnaire

Ancien commandant de baleinier normand, Langlois pressent le potentiel d’Akaroa comme base française dans le Pacifique. En 1838, il obtient des chefs māoris Ngāi Tahu un accord (signé le 2 août) cédant une grande partie de la péninsule de Banks… contre 1 000 francs français (dont 150 versés immédiatement en marchandises : manteaux, chapeaux, armes, et vêtements).

De retour en France, il convainc des investisseurs de Nantes et Bordeaux de créer la Compagnie Nanto-Bordelaise, soutenue par le duc Decazes et le maréchal Soult, alors Premier ministre. Le roi Louis-Philippe donne son aval le 11 décembre 1839 : un navire de guerre (L’Aube) et un bateau de colons (Le Comte de Paris) sont affrétés.

Un rêve éphémère ! Le 6 février 1840, les Britanniques signent le traité de Waitangi avec les Māoris, annexant de facto la Nouvelle-Zélande. Quand les Français arrivent à Akaroa en août 1840, ils découvrent l’Union Jack flottant sur leur future colonie. Malgré les tensions, un compromis est trouvé : les 62 colons (dont Joseph Libeau) s’installent, mais l’Île du Sud reste britannique.

Émilie et le phoque : une histoire de famille entre la Nouvelle-Zélande et la France

En août 1840, Joseph et Madeleine Libeau débarquent à Akaroa, en Nouvelle-Zélande. Comme tant d’autres, ils fuient les difficultés de la France post-napoléonienne en quête d’une vie meilleure. Joseph, homme entreprenant, apporte avec lui des graines et des boutures qui lui permettent de prospérer. Il devient rapidement un pilier de la jeune colonie : premier agriculteur à développer une ferme laitière, il fonde aussi une briqueterie florissante, contribuant ainsi à nourrir et construire Akaroa.

Mais le destin frappe durement. Madeleine meurt en couches après la naissance de leur sixième enfant. Veuf, Joseph se remarie avec Mary Ann Hedgeman, une colone anglaise instruite. Leur union, marquée par les tensions, s’avère malheureuse. Les excès d’alcool et la violence de Joseph poussent Mary Ann, enceinte, à être internée à l’asile psychiatrique de Sunnyside, où elle passera le reste de ses jours dans une relative sérénité.

Parmi ses enfants, la jeune Émilie, âgée de six ans, quitte la Nouvelle-Zélande en 1863 sous la protection de ses parrain et marraine, le couple Benoit. Ces entrepreneurs français, après avoir fait fortune à Akaroa dans l’agriculture, la restauration et l’immobilier, décident de rentrer en France. Sans enfant, ils emportent avec eux Émilie, peut-être pour la soustraire à un foyer familial instable. Le Mermaid les emmène loin de Lyttelton en mai 1863 : elle ne reverra jamais sa famille.

Installée à La Grève-sur-Mignon, Émilie grandit auprès des Benoit. À l’âge de vingt ans, toujours mineure selon la loi française, elle écrit une lettre poignante à son père en Nouvelle-Zélande pour lui demander l’autorisation d’épouser Jean-Pierre Théophile Suire. L’autorisation paternelle obtenue, elle se marie le 5 novembre 1877 à Jean-Pierre, né en 1834. Son nom, orthographié Leibeau sur l’acte, atteste des variations administratives de l’époque.

Émilie s’éteint en 1938 et repose au cimetière de La Grève-sur-Mignon. Son mari l’avait précédée en 1907 ; veuve, elle avait vécu ses dernières années près de sa fille à Cram-Chaban, à six kilomètres de là.

Les liens avec la Nouvelle-Zélande se distendent. Seules deux lettres adressées à sa sœur sont connues, et le contact se perd jusqu’en 1987, lorsque le Dr Peter Tremewan, maître de conférences en français à l’Université de Canterbury (Nouvelle-Zélande), mène des recherches pour son livre French Akaroa. En étude sabbatique à l’Université du Kent, il écrit à la poste de Cram-Chaban, là où Émilie avait vécu. Par un heureux hasard, sa lettre parvient à Madeleine Morisset, petite-fille d’Émilie, qui ignorait jusqu’alors l’existence de cette branche néo-zélandaise.

Madeleine, née Suire, avait grandi avec les récits de son père sur leurs origines lointaines. Elle invite Peter Tremewan et sa famille à séjourner chez elle et leur montre les précieux héritages d’Émilie : deux manteaux maoris offerts à son départ d’Akaroa, et surtout… un phoque naturalisé, cadeau des marins lors de son voyage vers la France en 1863. Ce phoque, insolite et émouvant, deviendra le symbole tangible de cette histoire transcontinentale.

Peter Tremewan contacte alors son ami Grant Wright, descendant des Libeau vivant à Paris et enseignant à la Sorbonne. Ensemble, ils confirment le lien familial entre les Libeau de Nouvelle-Zélande et les Suire de France. Cette découverte coïncide avec la création, en 1989, de la Libeau Descendants Society Inc. à Christchurch. Madeleine est invitée à la première réunion familiale en 1990 à Akaroa, où 856 descendants, venus de France, des États-Unis et de Nouvelle-Zélande, célèbrent leurs racines communes. À cette occasion, elle restitue les manteaux maoris au musée d’Akaroa. Les années suivantes, elle revient plusieurs fois en Nouvelle-Zélande, ravie de renouer avec la terre de ses ancêtres.

En 2004, lors d’une visite à son domicile historique de Cram-Chaban, Madeleine offre un déjeuner à ses invités avant de leur lancer, malicieuse : « Voulez-vous regarder ma phoque ? » Intrigué, son hôte découvre alors le phoque, toujours conservé avec soin. Madeleine s’éteint le 21 juin 2011, à l’âge de 93 ans, et repose près de sa grand-mère Émilie. Le phoque, lui, trouve sa dernière demeure dans une chambre d’amis chez son neveu, Alain Bouissiron (une photographie en témoigne).

Grâce à la persévérance de Peter Tremewan et Grant Wright, cette histoire a permis des retrouvailles émouvantes entre les familles néo-zélandaises et rochelaises. Depuis le rassemblement de 1990, une branche française des descendants Libeau s’est constituée, perpétuant ce lien unique entre deux continents, scellé par l’étrange destin d’une fillette, d’un phoque, et de deux cultures réunies par l’Histoire.